«Дис» – это приставка к слову, отрицающая его позитивный смысл, «плазис» – развитие либо формирование. Соответственно дисплазия (соединительной ткани) – это явление, описывающее нарушение формирования или развития в данном случае соединительной ткани. Эта ткань распространена повсеместно и составляет половину массы тела человека.

Чаще всего соединительная ткань не выполняет прямых функций органов, а играет вспомогательную роль. Однако, поскольку она может составлять от 60 до 90% массы органа, любые нарушения в её развитии могут существенно повлиять на работу соответствующего органа.

Соединительнотканная дисплазия (ДСТ) представляет собой группу системных заболеваний невоспалительного характера. Основу этих патологий составляют нарушения в структуре коллагена, фибробластов, эластичных волокон, гликопротеинов и протеогликанов — сложных белковых соединений.

Иногда это состояние называют врождённой коллагенопатией или соединительнотканной недостаточностью. В случаях, когда проявления касаются суставов, речь может идти о синдроме гипермобильности.

Формирование соединительной ткани начинается с самых ранних этапов эмбрионального развития. Тяжёлые нарушения в этом процессе могут оказаться несовместимыми с жизнью.

Соединительная ткань

Чаще всего понятие «соединительная ткань» (СТ) у людей ассоциируется с хрящами, связками или фасциями. Эти образования действительно относят к ней. Но на самом деле выделяют несколько типов соединительной ткани. Связь между ними определяется:

- Происхождением (из мезодермальной паренхимы).

- Структурным сходством.

- Функционалом (выполнением поддреживающих функций).

Соединительная ткань формирует опорный каркас (строму) для любого органа и его наружный покров. Для любой СТ принято выделять три основные функции:

- Защитную.

- Трофическую (питание).

- Опорную.

Современная анатомия в разряд СТ относит:

- Хрящи и связки, суставные сумки и сухожилия, кости, перимизий и влагалище мышц, сарколемму (мембрана мышечной клетки/волокна).

- Склеру, радужку.

- Микроглию, кровь, синовиальную и межклеточную жидкость, лимфу и другие.

Она может быть как нормальной, так и иметь отклонения:

- В сторону повышенной упругости.

- В сторону повышенной растяжимости.

В первом случае медицинская практика не выявляет нарушений в работе организма в целом или отдельных его органов. Во втором же случае наблюдаются выраженные отклонения, причём их количество достаточно велико. Именно поэтому врачи и учёные объединили совокупность таких нарушений в отдельный синдром, получивший название СДСТ.

Наиболее часто встречающиеся видимые проявления этого синдрома – это изменения со стороны скелета, мышц и кож

Соединительнотканная дисплазия не ограничивается только этими проявлениями. Учитывая разнообразие структур соединительной ткани, становится очевидным, почему дефект её развития приводит к столь многогранным симптомам.

Сведенья о дисплазии

Что такое дисплазия соединительной ткани? Это группа генетически обусловленных заболеваний, отличающихся разнообразной симптоматикой — подобно тому, как это наблюдается при септооптической дисплазии головного мозга. Нарушения в формировании соединительной ткани могут возникать как во внутриутробном, так и в постнатальном периоде развития. Заболевание имеет множество проявлений, поскольку способно затрагивать не только суставно-связочный аппарат, но и функции внутренних органов.

На сегодняшний день известно 14 типов коллагена — фибриллярного белка, служащего основой соединительной ткани. Процесс его синтеза весьма сложен, и при мутациях генов может нарушаться на любом из этапов, что приводит к образованию «неправильного» коллагена.

При тяжелых мутациях поражения органов могут достигать такой степени, что становятся несовместимыми с жизнью или вызывают серьезные заболевания. Однако чаще по наследству передаются отдельные патологические признаки — например, гипермобильность суставов.

Официально считается, что эта соединительнотканная дисплазия встречает менее чем у 10% населения земного шара.

Но предположительно отдельные симптомы либо малые формы болезни при тщательном обследовании можно обнаружить более, чем у 60% считающихся здоровыми, с точки зрения развития СТ, людей.

Причины

Основной причиной заболевания является стойкое изменение (мутация) генов, которые отвечают за синтез фибриллярных белков, ферментов, углеводно-белковых комплексов или коферментов. Синтез этих белков контролируется несколькими десятками генов — примерно 40. На данный момент известно более 1000 возможных мутаций. Процесс поиска новых генетических нарушений всё ещё продолжается.

К мутагенным факторам, которые приводят к диспластическим явлениям, относят:

- Осложнения во время вынашивания ребенка.

- Психоэмоциональное напряжение.

- Пагубные привычки матери (табакокурение, алкоголизм, наркотическая зависимость).

- Экологию и производственные вредности.

- Погрешности рациона (питание фаст-фудом, неполноценное питание, недостаток нутриентов, в частности, магния).

Мутации приводят к трем типам нарушений белковых цепей:

- Удлинению, или инсерции.

- Укорочению, то есть к делеции.

- Точечной мутации (замещению одной из аминокислот).

Любое из этих нарушений сказывается на способности соединительной ткани выдерживать механические нагрузки, что ведет к изменению её качественных характеристик.

Когда мутации возникают впервые, они, как правило, остаются малозаметными. Заболевание не диагностируется, а внешние признаки часто воспринимаются как индивидуальные особенности фенотипа.

Однако с течением времени мутации накапливаются, особенно при союзе двух носителей дисплазии, и начинают проявляться характерные клинические признаки. Эти признаки выходят за пределы внешних дефектов и могут затронуть суставно-связочный аппарат и внутренние органы.

Симптомы дисплазии соединительной ткани у детей

У маленьких детей основными симптомами являются рахитические изменения скелета, плоскостопие или дисплазия тазобедренных суставов.

Яркая клиническая картина чаще всего проявляется в период с 8 до 18 лет, когда происходит активный рост и развитие организма. В этот период могут диагностироваться такие нарушения, как проблемы с осанкой, зрением, варикоцеле, варикозное расширение вен и заболевания желудочно-кишечного тракта.

Клинические проявления дисплазии развиваются постепенно. Внешние симптомы включают особенности конституции и строения различных органов и систем:

- Внешний вид ребенка: высокий рост, худоба, узкие плечи, тонкие кости, нарушения осанки, изменения формы грудной клетки, непропорционально большой череп. Возможны аномалии развития зубов, проблемы с прикусом, незаращение неба и верхней губы. Часто наблюдается гипермобильность суставов, деформации конечностей, склонность к вывихам и переломам.

- Кожные покровы: повышенная растяжимость, сухость кожи, растяжки, сосудистые дефекты, изменения пигментации (повышенная или пониженная).

- Мышечная система: слабое развитие, сниженный тонус, что может привести к опущению внутренних органов, образованию грыж.

- Неврологические нарушения: симптомы вегето-сосудистой дистонии, мигрени, эмоциональная нестабильность, проблемы с речью.

- Сердечно-сосудистая система: открытое овальное окно, пролапс митрального клапана, аневризмы различных локализаций, недоразвитие аорты, избыточная подвижность хорд, варикоцеле, варикозное расширение вен нижних конечностей, малого таза и прямой кишки. Также возможны аритмии, приступы артериальной гипотензии, боли в области сердца.

- Легкие: участки спадения легочной ткани, образование кист.

- Органы зрения: нарушения зрения, косоглазие, нистагм, вывих хрусталика.

- Почки: опущение почек, недоразвитие почек, их удвоение, недержание мочи.

Классификация

Как должна классифицироваться соединительнотканная дисплазия – это один из самых спорных вопросов в медицине. Единая классификация отсутствует. Попытки ее классификации сводятся к нескольким способом выделить виды патологии по признаку:

- Дифференцированности.

- Генерализации (генерализованная, негенерализованная).

- Наличию или отсутствию синдромов (синдромная, несиндромная).

- По выраженности симптомов.

К генерализованным относят типы диспластических изменений, сочетающих вовлечение не менее трех органов либо систем в патологический процесс. Если ДСТ проявляется фенотипическими изменениями и затрагивает хотя бы один орган, такую дисплазию принято относить к синдромальной. По выраженности принято выделять три формы:

- Изолированные формы.

- Малые формы.

- Собственно наследственные ДСТ.

В первом случае патологические изменения затрагивают лишь один орган. Во втором — диагностируются трех признаков.

По возможности дифференцировать болезнь по фенотипическим (внешним) признакам принято выделять:

- Дифференцированную дисплазию (ДДСТ).

- Недифференцированную дисплазию (НДСТ).

Рассмотрим дифференцированную и недифференцированную дисплазии более подробно.

Дифференцированная

Этот тип дисплазии встречается довольно редко. Попытка его классификации была предпринята в 2000 году профессором кафедры генетики Университета им. Мечникова, генетиком и педиатром Кадуриной. Ее классификация используется и по сей день, хотя она охватывает лишь наследственные синдромы.

Дифференцированная дисплазия включает в себя конкретно описанные нарушения, вызванные известными мутациями определенных генов. При этом тип биохимических нарушений четко определен.

Наиболее типичными наследственными нарушениями при ДДСТ считают:

- Синдром Билса или наследственная деформация пальцев кисти (арахнодактилия).

- Синдром «хрустального человека» (нарушение остеогенеза, приводящее к хрупкости костей).

- Синдром Элерса-Данлоса (слишком эластичная и ранимая кожа). В рамках этого синдрома у пациента могут обнаруживаться гипермобильность суставов, офтальмологические патологии, опущение внутренних органов (птоз), кровоточивость.

- Атрофия кожи (эластоз).

- Нарушения обмена гликозаминогликанов (мукополисахаридов).

- Синдром Марфана (включает нарушения скелета, миокарда и офтальмологические патологии).

- Сколиоз диспластический.

Недифференцированная

Недифференцированная дисплазия соединительной ткани характеризуется признаками, которые нельзя уложить в описанную выше структуру наследственных синдромов. Частота этой патологии велика. Считается, что ее выявления среди населения достигает 80%.

Несиндромную дисплазию принято делить на несколько фенотипов. Основными считаются 3:

- Элерсоподобный (чрезмерная эластичность кожи, повышенная мобильность суставов, генерализованная дисплазия).

- MASS-подобный (истончение кожи, аномалии строения скелета, повышенная подвижность суставов, генерализованная дисплазия).

- Марфаноидный (поражения клапанов миокарда, офтальмопатологии, арахнодактилия, генерализованная дисплазия в сочетании с повышенной худощавостью).

Основные признаки

Соединительнотканная дисплазия характеризуется таким многообразием клинических проявлений, что кратко описать их или выбрать ведущие симптомы сложно. Поэтому медицинская наука выделила ряд общих признаков, к которым относят слабость, нарушение пищеварения, головные боли и проблемы с дыханием. Внешние признаки, которые достаточно легко диагностировать, и симптомы, описывающие нарушения работы основных систем:

- Кардиальные и бронхолегочные нарушения.

- Офтальмологические патологии.

- Аномалии строения, и функционирования скелета и суставов.

- Изменения системы мочевыведения.

- Болезни ЖКТ.

- Репродуктивные нарушения.

- Иммунологические изменения.

- Патологии крови.

- Неврогенные и психические заболевания.

При осмотре пациентов с диагнозом ДСТ позволяют увидеть:

- Особенности их конституции: астеническое сложение тела, рост обычно выше среднего, узость в плечах.

- Микроаномалии: лопоухость, низкая линия роста волос и т. п.

- Аномалии развития скелета, если таковые имеются.

- Измененный эпидермальный слой (его истонченность, гемангиомы, сосудистые звездочки или телеэктазии и чрезмерная эластичность) и т. п.

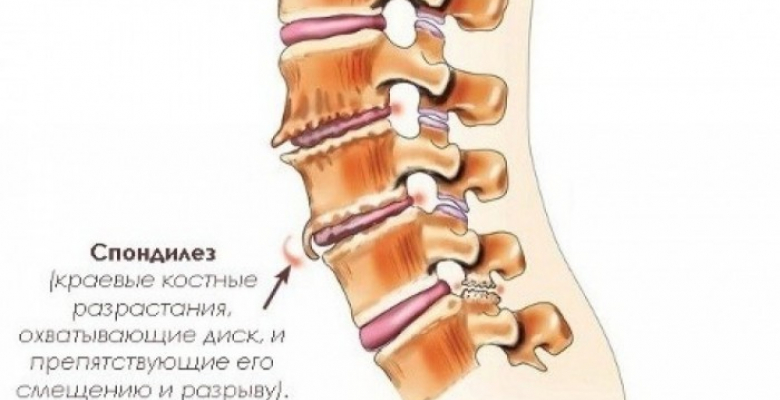

Ярким примером аномалий скелета являются деформации грудины и грудной клетки в целом (например, «куриная грудь» или килевая деформация, а также изменения в виде воронки), искривления позвоночника. Часто страдают ноги, проявляясь в виде О-образной или Х-образной деформации, удлинения, изменений формы стопы (например, плоскостопие или удлинение) и других нарушений.

Характерными симптомами соединительнотканевого дефицита являются такие явления, как «заячья губа» и «волчья пасть», а также нарушения роста зубов и прикуса. Слабость соединительной ткани приводит к ослаблению мышечной системы, поддерживающей внутренние органы, что может привести к их опущению и даже кривошее.

Дисплазия сердца

Кардиальные нарушения или синдром соединительнотканной дисплазии сердца – это целая группа синдромальных состояний. Сюда относятся:

- Аритмии.

- Сосудистые патологии.

- Торакодиафрагмальный синдром (камеры миокарда уменьшены из-за диспластических изменений грудной клетки).

- Нарушение работы и строения клапанного аппарата (всевозможные пролапсы).

- Дефект МПП (межпредсердной перегородки).

ДСТС часто проявляется чрезмерной подвижностью хорд миокарда, появлением дополнительной хорды, незакрытым овальным окном, истончением стенок самого большого непарного сосуда (аорты), гипертонией.

Особенностью синдрома дисплазии соединительной ткани сердца является то, что патология, протекая с существенными изменениями в СТ сердца, часто становится причиной внезапной смерти пациента.

Дисплазия сердца часто сочетается с патологическими изменениями в системе дыхания (бронхоэктазами, эмфиземой, спонтанными пневмотораксами и т. п.). Она сопровождается и вегетососудистыми расстройствами и мигренью, лабильностью нервной системы, нарушениями речи и энурезом.

Офтальмологические патологии, наиболее характерные для ДСТ, это:

- Нарушение зрения.

- Подвывих хрусталика.

- Астигматизм.

- Косоглазие.

Заболевания пищеварительной системы часто проявляются в виде дивертикулов, грыж и ослабления работы желудочных сфинктеров.

У женщин диспластические изменения могут привести к опущению матки, самоабортам, а также редкой патологии плаценты — мезенхимальной дисплазии (МДП). У мужчин встречается крипторхизм. Однако изменения внутренних органов на этом не заканчиваются. Иногда наблюдается удвоение почек и их деформация. Пациенты с дисплазией соединительной ткани (ДСТ) часто страдают от респираторных заболеваний и аллергических реакций.

Диагностика

Диагностика этой патологии не всегда проводится верно и своевременно из-за большого количества разнообразных симптомов. Особой сложностью отличается диагностика недифференцированной дисплазии соединительной ткани в основном из-за отсутствия единых критериев диагностики.

Диагностически значимыми считаются сочетания внешних (фенотипических) признаков и патологии внутренних органов. Для выявления последних применяют:

- Ультразвуковые методы (УЗИ органов малого таза, почек и ЭхоКГ).

- Рентгенологические методы.

- Эндоскопические методы (ФГДС).

- Электрофизиологические методы (ЭЭГ, ЭКГ).

- Методы лабораторной диагностики (биохимический и иммунологический анализ крови).

- Биопсию кожи.

Если проведенная диагностика выявила нарушения со стороны нескольких основных систем – это с высокой степенью достоверности свидетельствует о развитии ДСТ. Лицам, у которых диагностируют ДСТ, желательно пройти консультирование у генетика.

Лечение

Соединительная ткань — каркас всего тела. Она есть в организме в твердом (кости), гелеобразном и волокнистом (хрящи и связки), жидком (кровь и лимфа) видах. Функции соединительной ткани: опорно-двигательная, трофическая доставка воды, питательных веществ и кислорода, отвод продуктов метаболизма), защитная, восстановительная.

Как диагностика этого заболевания, так и его лечение затруднены. На сегодняшний день специфической терапии для ДСТ не найдено. Пациенты часто состоят на учете у врачей разной специализации (травматологов и гастроэнтерологов, окулистов и кардиологов, неврологов и нефрологов, пульмонологов, гематологов и гинекологов).

Если ДСТ слабо выражена, то лечение не требуется. В этом случае все врачи рекомендуют уделить внимание профилактике:

- Изменению образа жизни.

- Рационализации нагрузок.

- Правильному питанию и обеспечению поступления в организм должного количества нутриентов и веществ, идущих на строительство соединительной ткани.

Компенсировать недостаточность развития СТ способна лишь система мышц. Причем должна быть тренирована и развита практически каждая мышца тела (не только внешние мускулы, но и миокард, глазодвигательные мышцы и др.).

В случае локальных изменений и медленного развития патологического процесса, лечение рекомендуется проводить с помощью мер, стимулирующих компенсаторные механизмы человеческого тела:

- Физиотерапевтические мероприятия.

- Рефлексотерапия (иглотерапия и массаж).

- Санаторно-курортный отдых.

- ЛФК.

Лечение болезни носит синдромальный характер и зависит от преобладания симптомов.

Совместно с подобной терапией могут назначаться метаболитики (Элькарнитин, коэнзим Q10).

Лечение детей

При изолированной форме болезни качество жизни пациента, как правило, не ухудшается. Если у детей диагностирована дисплазия соединительной ткани, особенно в недифференцированной форме, и предприняты все профилактические меры, стадия компенсации может продолжаться до глубокой старости.

Однако при поражении нескольких основных систем качество жизни пациента снижается, возрастает риск инвалидности и угрозы жизни из-за внутренних кровотечений, разрыва аневризмы, ишемических атак и других осложнений. В таких случаях лечение может потребовать хирургического вмешательства.

Синдром дисплазии соединительной ткани, выявленный в раннем детском возрасте, скорее следует рассматривать как индивидуальную особенность строения, унаследованную от родителей, чем как заболевание. Тем не менее, СДСТ является значимым фактором, способствующим развитию различных болезней.

Наличие СДСТ требует особого подхода к организации жизни ребенка, его питания и досуга. Ребенок с диспластическим синдромом должен быть адаптирован, если нужно, с помощью специалистов, к реалиям окружающего мира. Важно, чтобы его самооценка не была заниженной.

При выборе профессии следует учитывать, что карьера спортсмена или работа, связанная с долгим сидением, не являются наилучшими вариантами. Дети с гипермобильностью суставов часто становятся известными спортсменами в гимнастике в возрасте около 10 лет, однако к 15 годам у них могут развиться серьезные проблемы с суставами, требующие квалифицированного лечения.